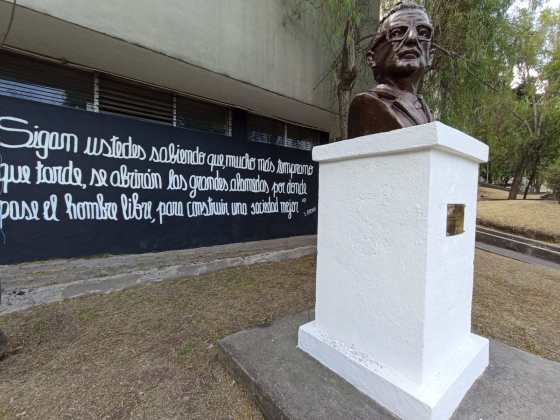

Bayardo Tobar

A la luz de las experiencias políticas de la izquierda en América Latina y el Caribe, marcadas por victorias y derrotas, se evidencia que para construir una nueva sociedad no basta con derrotar militarmente a las Fuerzas Armadas que sostienen el statu quo, ni con triunfar en las elecciones y realizar cambios desde arriba hacia abajo, como sucedió con los gobiernos progresistas de la primera y segunda década del siglo XXI, que a pesar de implementar políticas antineoliberales, de redistribución y de afirmación de la soberanía, no lograron cambiar el sistema.

Sigue leyendo «El sentido principal de la izquierda es cambiar la desigual situación de las cosas»